Amazonは、日本を含む、世界各国においてさまざまな地域貢献活動を行っています。

今年Amazonは新たに、日本YMCA同盟と連携し、若者向けデジタル教育・キャリア支援プログラムと高齢者向けデジタル・リスキリング・プログラムを開始しました※。この取り組みは、全国のYMCA拠点を通じて展開され、テクノロジーを学ぶ楽しさによって世代間の交流を促進し、デジタル格差の解消に貢献します。

※リスキリングとは、新たなスキルを習得することです。

この新たな活動のスタートを祝う最初のプログラムとして、2025年10月5日に、東京・目黒のAWS Startup Loft Tokyoでワークショップが開催されました。そこでは、高齢者と若者が共に、最新テクノロジーを体験する特別な場が生まれました。そのイベントをサポートしたのは、YMCAの大学生メンターとAmazonの社員たちです。年齢や職業、国籍も超えて、誰もがテクノロジーや学びの楽しさに触れた一日となりました。

受付で社員の歓迎を受けた後に、2つのSTEM教育プログラム「Cloud Camp for Builders!」「生成AI体験ワークショップ」に分かれて参加者の皆さんの挑戦が始まりました。

若手ビルダーの養成を目的としたCloud Camp for Builders!

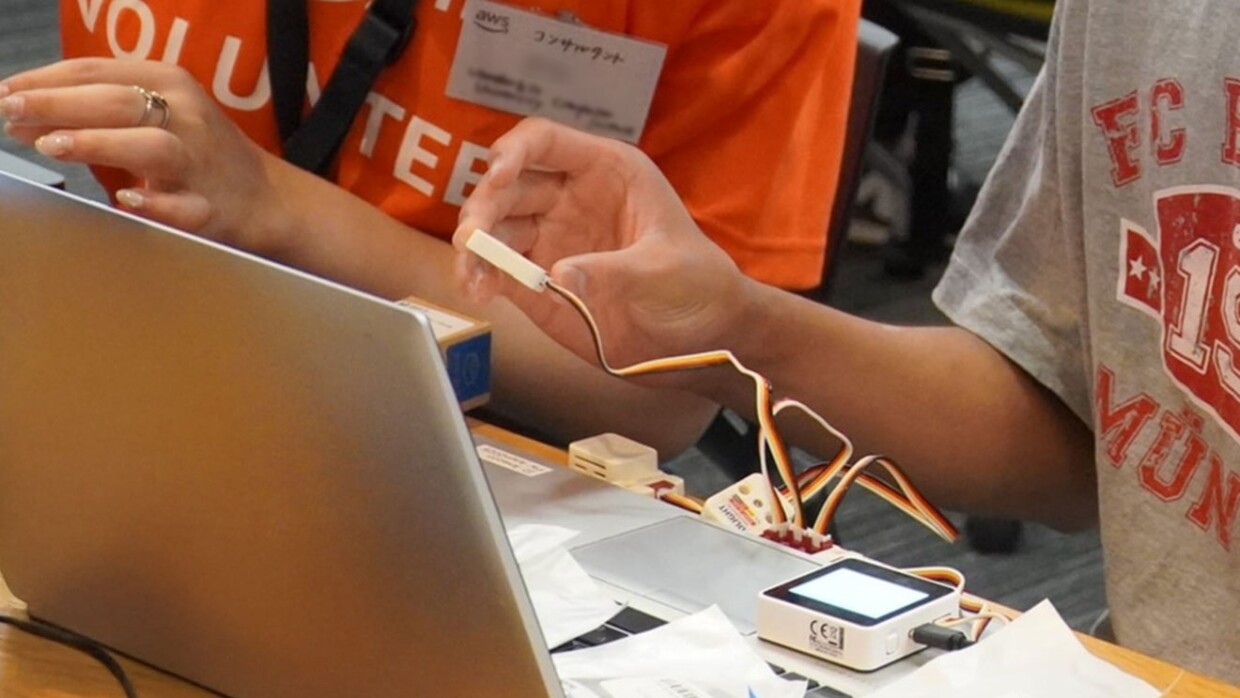

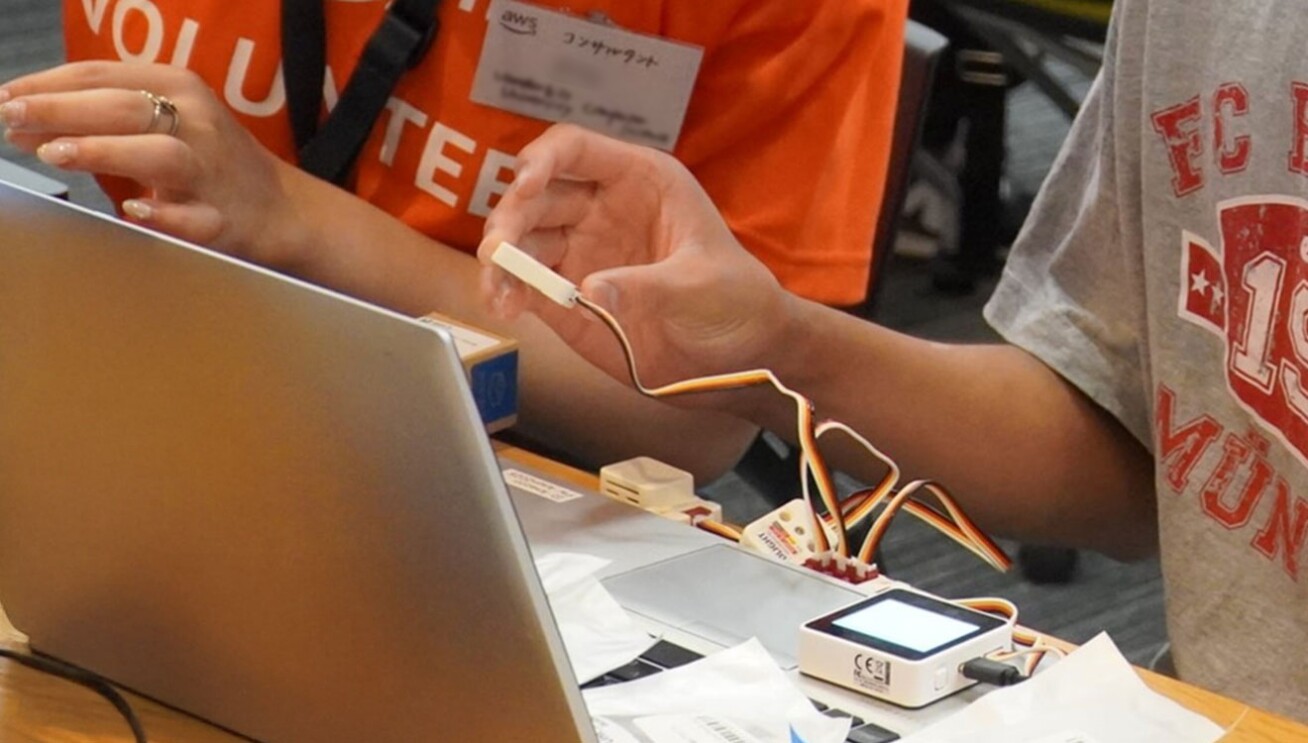

「Cloud Camp for Builders!」には高校生が参加し、Amazonの社員からサポートを受けながら、AWSのクラウドサービスを使ったプログラミングに挑戦しました。参加者は、センサーを使って心拍数を計測し、そのデータを分析することで緊張状態を検知する、いわゆる「うそ発見器」の仕組みを通して、機器と組み合わせたプログラミングについて学びました。

初めての挑戦に戸惑いながらも、楽しそうに課題に取り組み、プログラムがうまくいかない時には相談しあって、完成を目指しました。

Cloud Camp for Builders!に参加した高校生の男の子は「最初は難しそうだと思ったのですが、センサーの取り付けから、コーディング、データの見方まで、一つひとつ丁寧に教えてもらえて、完成したときは達成感がありました」と充実した表情でプログラミングの体験を語ります。

ボランティアとして、Cloud Camp for Builders!で高校生たちをサポートしたAWS社員の大西玲子さんは、「技術を教えることは、私たち社員にとっても貴重な学びの機会となっています。参加した高校生の皆さんが、試行錯誤を重ねて課題を解決し、『できた!』という達成感に満ちた表情を見せてくれる瞬間に立ち会えることが、この活動の最大の喜びです」と多くの人と触れ合う活動の楽しさを話します。

生成AIで絵本作りに挑戦した子どもたちとシニア世代の皆さん

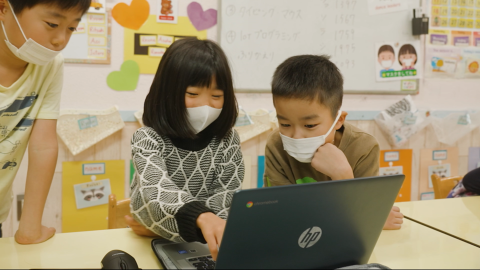

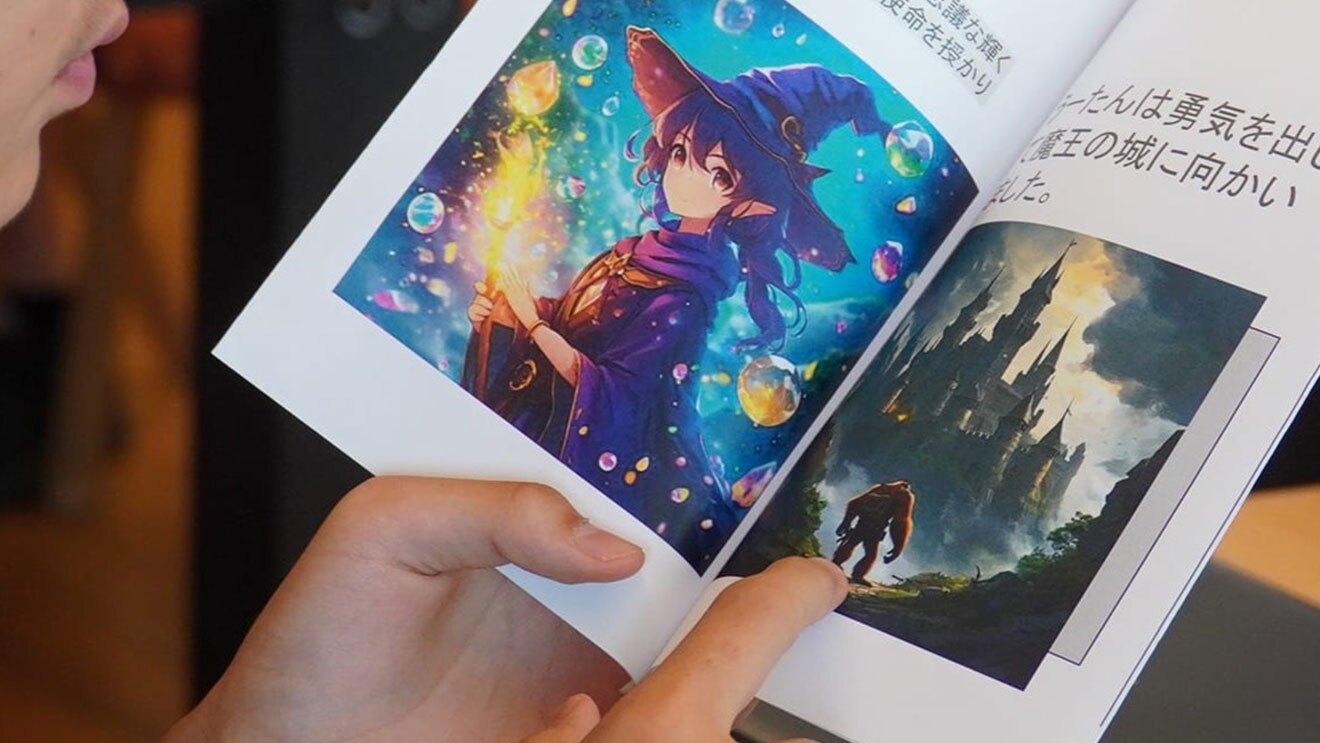

「生成AI体験ワークショップ」では、高齢者の皆さんと児童養護施設の子どもたちが、生成AIを使ってオリジナルの絵本作りに挑戦しました。Amazonの社員とYMCAの大学生メンターがサポートしながら、参加者たちは生成AIに指示を出して、物語のプロットのアイデアを考えてもらい、それに合わせて想像力を膨らませ、絵本の挿画も生成AIを使って描きました。そして絵本になるよう絵と文字をレイアウトし、最後に紙にプリントアウト。さまざまな年齢の参加者同士がお互いのアイデアを出し合いながら、世界に1つだけの絵本を完成させました。

生成AI体験ワークショップに参加した福田奈里子さんは、「若い学生さんに教えられながら、子どもたちと一緒に絵本を作ることができました。生成AIには初めて触れましたが、とても楽しく学ぶことができてうれしかったです。これからも新しいことにチャレンジしていきたいと思います」とリスキリングに意欲を見せました。

VR(バーチャルリアリティ)体験コーナーで普段は入れない場所を見学

会場にはVR体験コーナーも設置されました。そこでは普段は見ることのできないAWSデータセンターの内部を、バーチャル空間で見学できるプログラムが用意されていました。AWS社員が操作方法をレクチャーしながら、参加者はVRゴーグルを装着し、最新のテクノロジーインフラの見学を体験しました。

デジタル格差の解消を目指して

このプログラムの運営を行う日本YMCA同盟代表理事の田口努さんは、児童養護施設で暮らす子どもたちが直面している経済的な理由から生まれるデジタル格差の問題点について語りました。

「児童養護施設の子どもたちは、同世代の若者と比べてデジタル機器に触れる機会が限られています。そのため、進学や就職の際に不利な立場に置かれることも少なくありません。こうしたプログラムによって多くの子どもたちがデジタル教育を受ける機会を得られることは、彼らの将来においてとても重要です。またさまざまな世代の方たちやAmazonの社員の方たちと交流することも彼らにとってよい刺激になると思います」。

今回のプログラム開始に合わせて来日したAmazon公共政策部門バイスプレジデントのブライアン・ヒューズマンは、「日本において、新たな地域貢献プログラムを開始できることを大変うれしく思います。私たちは、YMCAとの連携のもと、テクノロジーを通じて世代間の架け橋を築き、誰もが活躍できる地域社会の実現に貢献していきます。このプログラムは、Amazonが持つテクノロジーの知見と、YMCAの地域に根ざした活動基盤を活かした、意義深い取り組みです」と話しました。

テクノロジー教育を通じて若者のより良いキャリア形成と高齢者の積極的な社会参加を支援

Amazonは、テクノロジー教育を通じた地域社会への貢献を、YMCAとの連携のもと継続的に推進していきます。今回スタートした取り組みに含まれるプログラムは次の通りです。

高齢者向けデジタル・リスキリング・プログラム

- YMCAが運営する福祉コミュニティセンターで実施

- 60~70代のシニアを対象に、最新のデジタル技術を学ぶ機会を提供

- デジタルネイティブ世代の大学生がメンターとして参加し、世代間交流を促進

- デジタルスキルの習得を通じて、就労や地域でのボランティア活動など、社会参加の機会を創出

- 高齢者の孤立防止と生きがいづくりを支援

若者向けデジタル・キャリア支援プログラム

- 児童養護施設で生活する若者・子どもを対象

- Amazonの最新テクノロジーに触れる物流施設の見学

- AIツールを活用した創造的な学習体験

- YMCAの全国ネットワークを活用し、地域に根ざした継続的な支援を実施

Amazonでは、このほかにも、学校内のSTEM教育の拠点となるThink Big Spaceを千葉県印西市と、神奈川県相模原市に開設してきました。そしてこの秋に、印西市のThink Big Spaceへ新たに大型モニターとSTEM教材ロボッチャセットの寄贈を行いました。

Amazonではこうしたさまざまなニーズに合わせた取り組みを継続的に行い、日本の地域社会に貢献していきます。