5月は、世界でアクセシビリティについて考える、Global Accessibility Awareness Month(GAAM)です。Amazonは、地球上で最高の雇用主、地球上で最も安全な職場を提供することを目指して、誰もが働きやすく、能力を発揮できる職場環境づくりに取り組んでいます。

Amazonでは、身体障がい・精神障がい(知的障がいを含む)のある方たちが、それぞれの能力に合う職務に就き、勤務しています。2019年には、障がいのある社員とその支援者による社内の有志グループ「PWD(People With Disabilities)Japan」が設立され、そのPWDを中心に、相互理解の推進やさまざまサポート体制の確立などが進められてきました。

Amazonでは、障がいのある方を含むすべての人たちが働きやすい環境にするために、実際にどのような取り組みが行われているのでしょうか。今回は、Amazonの物流拠点、堺フルフィルメントセンター(FC)の責任者であり、採用などにも関わるサイトリーダーの金子卓司さんと、現場で障がいのある方をサポートしている、市川FCシニアエリアマネージャーの山田ひかりさんに話を聞きました。

障がいのある方たちと共に働くことは自然なこと。さまざまな違いを持つ人たちと共に働くことで、多様なお客様をより理解することにもつながる

なぜAmazonは、障がいのある方の雇用と誰もが働きやすい職場環境づくりに力を入れているのでしょうか。FCでのあらゆる業務をリードし、サイトリーダーを務める金子卓司さんは、その理由をこう話します。

「私たちにとって日本に住むすべての方がお客様です。私たちはAmazonの行動指針リーダーシップ・プリンシプルの1つである、お客様を中心に考えることにこだわるという『Customer Obsession』を大切にしています。私たちは、性別・人種・国籍・文化・障がいの有無など、さまざまな違いを持つ人たちと共に働くことで、私たちの多様なお客様をより理解することができると考えています。日本で障害者手帳を持っている方は、約9.3%※になります。そうした障がいを持つお客様がどのようなサービスを必要とされているのかを考え、知ることも、地球上で最もお客様を大切にする企業であることを目指すAmazonの使命の一部なのです。また、社会のあり方として、障がいのある方もそうでない方も、共に働くのが、自然な姿であるとも考えています」(金子さん)

※厚生労働省「令和4年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」より

お互いを知ることが誰もが働きやすい職場環境を作る土台になる

金子さんは、社員による有志グループPWDの1人でもあり、障がいのある方の採用のリーダーとして、職場での支援策にも広く関わっています。彼は、障がいのある人たちについてもっと学ぼうと、特別支援学校などを訪問し、先生に話を伺いました。それによってさまざまな発見があったと言います。

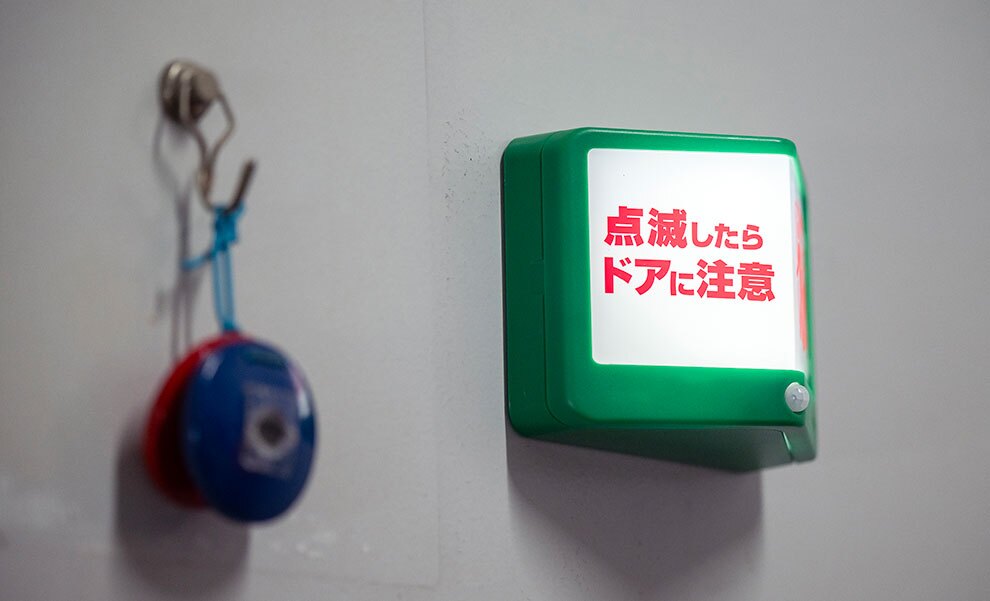

「実際に校内を見学して、精神障がいのある方のなかには、1人で静かに過ごし、精神を落ち着かせる場所と時間が必要であることを知りました。そこでAmazonのFCにも静かに過ごせるクワイエットスペースの設置を進めることにしました。そのほかにも、聴覚障がいのある方とのコミュニケーションに筆談ができるパッドを利用したり、全社員イベントのときには、手話通訳者に来ていただいたりなどしています。また、内臓疾患のある方も働きやすくするよう、オスメイト対応のトイレの設置も行いました」(金子さん)

障がいは、人それぞれに違いがあり、またFCもそれぞれ構造や設備が異なります。そのためAmazonでは全国で同じ環境を作ることを目指すのではなく、その場所で働く人のニーズに合わせた、改善に取り組んでいます。

互いにハッピーなマッチングのために、先生やご家族への職場見学なども実施

職場で能力を発揮するには、誰にとっても仕事とのマッチングが重要です。Amazonでは、障がいのある就職希望者のために、入社前から職場環境や仕事内容の情報を提供し、職場見学や個別相談会の実施を行っています。

「就職を希望するご本人だけでなく、障害のある方の理解者であるご家族や先生に実際の職場を知っていただくことは、マッチングにおいてとても効果的です。私たちが特別支援学校でお話しすることもありますし、先生や保護者の方にFCを見学していただくこともあります。特別支援学校の1年~3年の生徒が実際のAmazonでの業務を体験する短時間の実習も受け入れ、進路を考える参考にもしてもらっています」(金子さん)

「合理的な配慮」を検討するアコモデーションチーム

業務に必要な支援については、アコモデーションチームも加わり、合理的な配慮の提供に基づいた検討を行います。たとえば、車椅子対応のエレベーターやトイレが必要なのか、時短勤務が必要なのか、といったことです。

「入社後にも、調整が必要な部分について職場のマネージャーと連携しながら、必要であれば、専門家と面談する機会を設けるなど、より働きやすい環境に調整していくこともあります。ほかの社員との公平性を考慮しながら、『合理的な配慮』の考えに基づいた、公正な機会を確保するために必要なサポートを提供することが重要だと考えています」(金子さん)

共に働く社員のために「障害者職業生活相談員」の講習内容を学べる社内用E-learning教材を独自に制作

Amazonでは、障がいのある方へのサポート体制を強化するために、障がい者を受け入れるマネージャーなどに「障害者職業生活相談員」の資格取得を勧めています。

「障害者職業生活相談員」とは、厚生労働省が定める資格で、障害者を5名以上雇用する事業所で、この資格を持つ人が職業生活全般における相談・指導を行うよう義務づけられています。適職の選定、職業能力の向上など職務内容、障害に応じた施設設備の改善など作業環境の整備、労働条件、職場の人間関係など職場生活、余暇活動、そのほか、職場適応の向上について相談を受けることが職務です。

「できるだけ多くの社員に『障害者職業生活相談員』の資格取得を促したいのですが、公的機関で行われる講習会には受講者数に限りがあるため、社員全員が受講することは難しいです。そこで、『障害者職業生活相談員』の講習内容を学ぶことができる社内用のEラーニング教材を作りました。知識を身につければ、障がいのある方を受け入れるチームも安心して準備を行い、サポートできるようになります」(金子さん)

就職の先にある将来の夢を広げるキャリアデザインを描くサポートも

「私たちは、入社後のキャリアデザインも支援しています。私も一緒に働き始めて気づいたのですが、障がいのある方の中には、就職がゴールになってしまっていることがあります。しかし本来は、入社後にもっと能力を生かす取り組みが必要だと思います。障がいのある方は、業務を習得するまでに多くの時間が要することがあります。ですが、習得した後は、驚くような成果を挙げる社員も少なくありません。そうした面も含めて、社員1人ひとりを公平に評価し、すべての社員がキャリアアップし、よりよい将来像を描けるようにサポートしていくのも、私たちの役目だと考えています」(金子さん)

現場から発信する誰もが働きやすい職場作りが、全体の生産性向上にもつながる

FCに届く商品を受け入れ、保管を担当する部署でシニアエリアマネージャーとして勤務している山田ひかりさんは、障害者職業生活相談員の資格を取得した1人です。通常業務のほかに、障がいのある方からの相談に乗ったり、生産性を高めるサポートをしたりなど、ハード・ソフト両面での職場環境整備を担っています。

入社3年目になる山田さんは、障がいのある方がいつでも声をかけやすいように、「障害者職業生活相談員」の資格取得者に付与される「障がい者サポーター」のゼッケンとバッジを作業用のベストに付けています。

学び、アイデアを実現するチャンスが与えられる職場から生まれたポジティブな変化

「新卒として入社したときから、障がいのある方が多いチームで勤務してきて、昇進と共に彼らのマネージメントの仕事に携わるようになりました。Amazonは、経験が浅い社員にも挑戦するチャンスを積極的に与えてくれる会社です。私も毎日の業務のなかで、ここを変えたら、障がいのある同僚がもっと働きやすくなるのではないか、FCの生産性向上にもつながるのではないか、と提案し、具体化してきました。障害者職業生活相談員の資格を取得したことで、より的確な提案を考えられるようになったと思います」(山田さん)

山田さんにとって印象深い取り組みの1つは、山田さんの提案から、会社説明会などの採用イベント時に具体的な職場に関する情報を加えたことです。それまでの説明会では、就業規定や会社概要など一般的な内容が中心でした。そこで、山田さんは、実際の現場では、障がいのある方たちをどのようにサポートしているのか、どのような業務があるのか、働く感覚が伝わるよう、具体例を挙げて紹介するように提案したのです。

「志望者が業務内容を具体的にイメージできるようになって、マッチングの精度が高まったのではないかと思います。障がいのある方たちに各自が持つ能力を発揮してもらうためには、定着率を上げることも重要です。日々のちょっとした工夫で働きやすさは大きく変わります。聴覚障がいがある方から要望を受けて、耳が聞こえにくいことを示す腕章を作ったこともあります。また、ミスを減らすために、カレンダー状の冊子を作り、ミスがなかった日にはシールを貼ってモチベーションを上げてもらう工夫をしたこともありました。情報を視覚化して伝えるなど、アイデア次第で誰もが働きやすい職場のためにできることはたくさんあると感じています」(山田さん)

山田さん自身も、障がいのある方たちと共に働くことで、コミュニケーションに対する考え方も変わってきたそうです。

「あるとき、障がいのある方に『ちょっと待ってください』と言ったら、『ちょっとってどれくらいですか?』と聞かれたんです。確かに『ちょっと』の時間は、人それぞれで違いますよね。その感覚を数字で伝えることが、お互いの理解を深めるためには大切だということを学びました。明確に伝えることは、すべての人とのコミュニケーションに有効だと思います」(山田さん)

共に働く仲間として、公平性のある合理的配慮を重視

山田さんがうれしいのは、障がいのある方のために取り組んだことが、全社員の職場環境の向上にも役立っていることです。そして、その変化がPWDサポーターとして自発的に活動する社員の輪を広げています。山田さんは、その輪を広げ、ほかのFCで働く社員とも情報を交換し、さらに改善された職場環境の構築を目指しています。

「最近は、『合理的配慮』の言葉も広く知られるようになってきました。社員から配慮の希望があった場合、過度な負担にならない範囲で、必要な調整を行い、働きやすい環境を整えることです。共にAmazonで働く仲間として、お互いを尊重しながら、成長していきたいと思っています」(山田さん)