社会全体がDX(デジタルトランスフォーメーション)に舵を切る中で、Amazonは日本の企業の約9割を占める中小企業(小規模事業者含む)を支援し、さまざまなサービスやプログラムを通して中小企業のDXを後押ししています。デジタルがもたらす中小企業の変革とは? そして、変革を加速させるAmazonのサポートとは? 連載企画の第8回は、農業を支える中小企業のDXを紹介します。

※本記事は、2022年4月26日に日本経済新聞および日本経済新聞電子版に掲載された記事を加筆したものです。

※本記事は、2022年4月26日に日本経済新聞および日本経済新聞電子版に掲載された記事を加筆したものです。

2021年3月、農林水産省が農業DX構想を発表しました。これは、AIやIoT、ロボット、ドローンといった技術を駆使し、消費者ニーズに対応した価値を創造・提供するデータ駆動型の農業経営を目指すものです。では、農業の現場において、DXはどのような形で進んでいるのでしょうか? 今回は、アマゾン ウェブ サービス(AWS)を活用し、DXで農業をサポートする2社の事例を紹介します。

米の銘柄判定時の課題をクラウド活用で解決

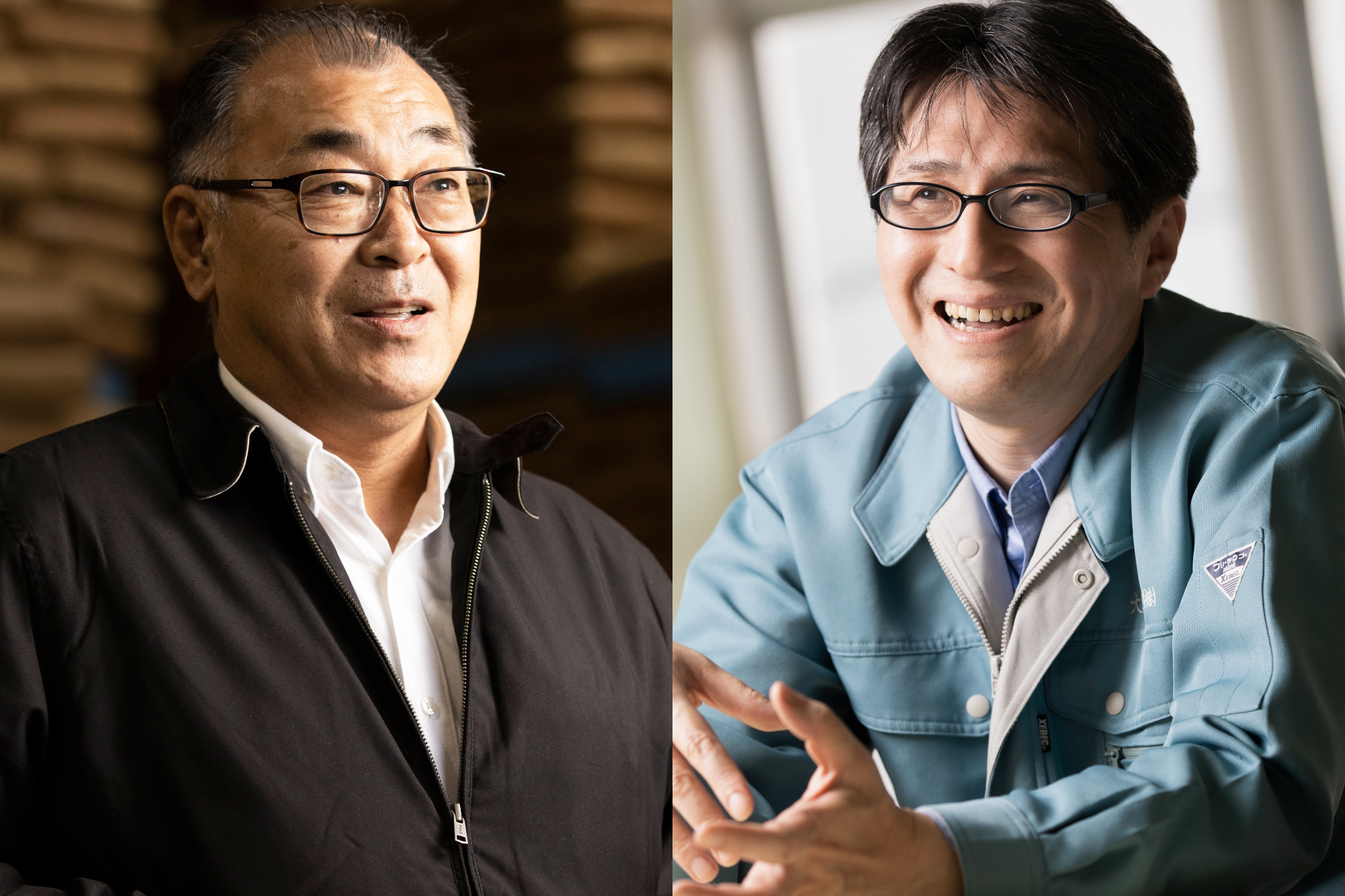

青森県三沢市で米の集荷・検査・保管・流通を行う株式会社KAWACHO RICE (カワチョウライス)。代表取締役社長の川村靜功さんは、「我々は生産者と買い手をつなぐプラットフォーム」だと言います。

川村さん「青森県は業務用の米の一大産地です。生産者から米を仕入れ、商社や米穀卸に販売することが当社の役割。現在は主に青森県・秋田県の米を12万俵(約7千トン)ほど取り扱っています」

株式会社KAWACHO RICE 代表取締役社長・川村靜功さん

株式会社KAWACHO RICE 代表取締役社長・川村靜功さん消費者に直接販売する商品の開発を行っている点は、同社のユニークな取り組みのひとつです。

川村さん「米をペットボトルに入れたPebora(ペボラ)を開発・販売し、カジュアルな贈り物として多くの支持を得ました。2015年にはカフェを併設した米専門店、KOMEKUUTO(コメクート)をオープンし、お客様と直接触れ合える場所として活用しています。3年前からAmazonでPeboraを販売したのも、お客様のリアルな声や反応を観察し、これならいけると確信を得たから。実店舗でブランド力を確立したおかげで、Amazonでの売上も順調に伸びています」

01 / 03

そんな同社の特徴は、厳格な検査規格を定めていることです。

川村さん「公正かつ効率的に取引するために、米は形や水分量をもとに検査が行われ、等級によって格付けされます。民間の検査機関が数ある中でも、我々の検査規格は特に厳しい。生産者にとっては過酷であり、買い手にとっては喜ばれるものです。検査規格が厳しいからこそ、より良質な米を届けたいという志の高い生産者とつながり、我々が高値で購入するという関係性を築いてきました」

その分、品質検査の精度が重要になっています。

川村さん「やむを得ず機械作業時に異品種が混入することや、高齢の生産者が品種を間違ってしまうこともある。その際、目視で銘柄を認定することが検査員にとってプレッシャーとなり、検査員の技能が属人化しているという問題もあります。そこで、異品種混入を防ぐ銘柄判定を効率化できないかと考え、銘柄判定アプリの開発に着手しました」

同じ三沢市で、地域課題解決のためにクラウド化を支援するIT企業との出会いが転機となりました。

川村さん「クラウドコンピューティングサービスであるAWSを使ってシステムを構築すれば、AI(人工知能)を駆使して銘柄判定ができるという確証が得られ、プロジェクトが一気に加速しました」

AWSでは、AIや機械学習、IoTなどを含む200を超えるクラウドサービスを低コストでご利用いただけるように提供し、データ分析やアプリ開発などを幅広くサポートしています。

川村さん「たとえるなら、AWSというクラウド上にあるブロック(=サービス)を組み合わせて家(=アプリ)を作っていくようなイメージ。色も形も異なる200以上ものブロックがあるので設計の自由度が高く、機能のアップデートも迅速にできました」

01 / 02

熟練検査員の匠の技をAIが伝承し、DXを実現

2021年に銘柄判定アプリ・RiceTagが完成。無作為に抽出した米粒をアプリのカメラで撮影すると、AWSで画像認証・推論・結果の集計を行い、検査員と変わらない精度で瞬時に銘柄を判定してくれます。

川村さん「AWSのおかげでアイデアが形となり、イノベーションが加速しました。重要なのは、アイデアを形にする際にAWSのサービスをどう組み合わせるか。どうすればAIが米を見分けられるかを考えたとき、熟練検査員の匠の技を学習させることがポイントだと思い当たり、検査員の目線や動作をAIに取り入れたことが成功の要因です」

01 / 03

RiceTagによって匠の技が伝承され、検査品質の向上や業務効率化を実現。川村さんは「このアプリが産地偽装などの抑止力につながれば」と願います。その想いの背景には、生産者や米に対する課題意識が存在します。

川村さん「米は今も日本人の主食ですが、米価は年々下がっています。パンや麺を主食にする人も増えていますが、その原料である小麦は価格が高騰し、多くを輸入に頼っている状況です。一方の米は国内自給率がほぼ100%。先の読めない時代だからこそ、米の価値は見直されていくと思います。米のプラットフォームであることは、生産者を守ると同時に、日本の食を守っていくことにもつながると考えています」

そうした未来を実現するために、今後も農業のDXを進めていきたいと川村さんは語ります。

川村さん「農業現場ではいまだにFAXでやりとりすることが多く、DXの遅れを痛感しています。裏を返せば、DXの余地がまだまだあるということ。生産者の高齢化、所得向上、若い担い手の創出など、DXはさまざまな課題解決の糸口になります。課題解決のためには、若い人たちのアイデアやエネルギーが必要です。そして、私たち年配者の意識も変わらないといけない。今回の取り組みを起点に、農業DXの意識を変える大きな流れを作っていければと思っています」

食品の最適な保存環境を提供し、生産者をサポート

青森県青森市にある大青工業株式会社の理念は「冷熱をデザインする」。その意図を、技術本部 IoTプロジェクト担当の米塚明央さんはこう説明します。

米塚さん「冷凍冷蔵設備などの設計や施工、メンテナンスを手がける当社では、さまざまなシステムを開発して冷熱をコントロールしています。農作物や魚介類は、収穫・漁獲した瞬間から温度との闘いが始まります。保管から運搬、加工、店頭販売に至るまで、鮮度を保ち、雑菌を増殖させないための冷熱管理は必須なのです」

大青工業株式会社 技術本部 IoTプロジェクト担当・米塚明央さん

大青工業株式会社 技術本部 IoTプロジェクト担当・米塚明央さん冷蔵と冷凍の中間領域である温度帯を、±0.05℃以内の誤差で管理する氷温技術を開発するなど、同社は食品の保存技術にさまざまな革新をもたらしてきました。

米塚さん「創業当時は劣化しないための保存技術が主流でしたが、消費者ニーズが変化した現在では、いかにおいしく、見た目を美しく保つかが重視されます。それに伴い、食品ごとに異なる最適温度に合わせて設備を作る時代が訪れました。食品に寄り添った保存環境を構築することが、当社の信念である『冷熱をデザインする』の意味するところです」

たとえば、リンゴの収穫期は11月。収穫後にすべてのリンゴが出回ると、需要と供給のバランスを保つことができません。しかし、高い保存技術があれば、鮮度を保ったまま、通年でリンゴを供給することが可能です。

米塚さん「本来ならリンゴが出回らない時期でも供給することが可能になり、付加価値の創出や生産者の所得向上につながります。食品の最適な保存環境を提供することで、生産者をサポートすることも当社の大きな役割です」

01 / 02

クラウドでデータ収集し、機械学習で故障を予知

そんな同社にとって、設備の修理やメンテナンスには長年の課題がありました。故障に伴う修理は夏場に集中するため、作業員に負荷が集中していたのです。

米塚さん「作業員が現場に駆けつけても、予期しない故障だったために必要なパーツがないというケースもありました。設備が故障して食品が劣化すれば、被害額は億単位にのぼることも。すぐに課題を解決する必要がありました」

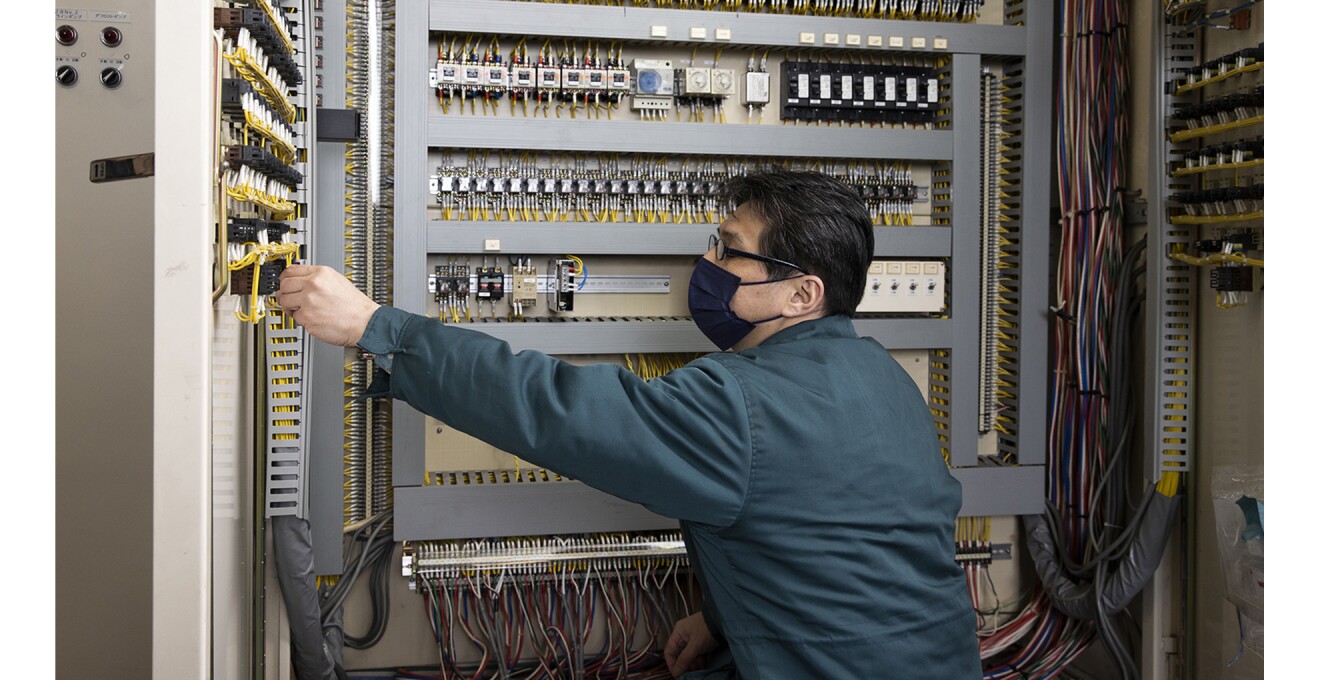

そこで立ち上がったのが、設備内のさまざまな情報を遠隔監視し、異常を検知するシステムの構築プランです。

米塚さん「青森県でクラウド化を支援するIT企業と知り合い、AWSを活用した遠隔監視システムの構築に着手しました。AWSに監視・制御データを収集・蓄積し、機械学習させることで故障を予知する仕組みです。異常検知システムの構築は、着手したのが2018年12月で、稼働したのは翌年の1月。このスピード感もAWSでしか実現できないものだったと思います」

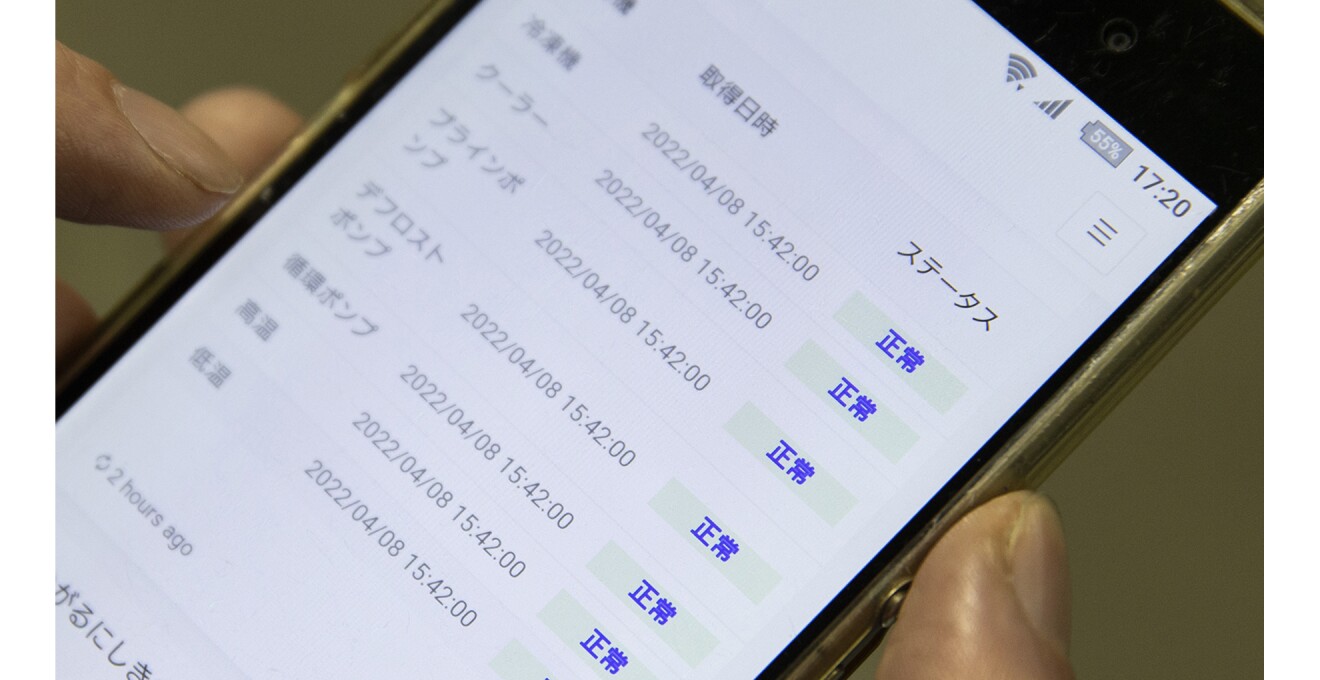

AWS上に収集されたデータを機械学習し、故障の推論を実行。異常を検知した場合は作業員のスマートフォンにすぐに通知されます。

米塚さん「庫内の温度や酸素濃度など、各設備の状態を遠隔で知ることができるので、現場に向かう作業員は故障の原因を絞り込むことができます。事前に作業についてイメージがしやすいため、準備する道具やパーツの精度が上がり、修理完了までの時間も短縮できました」

01 / 03

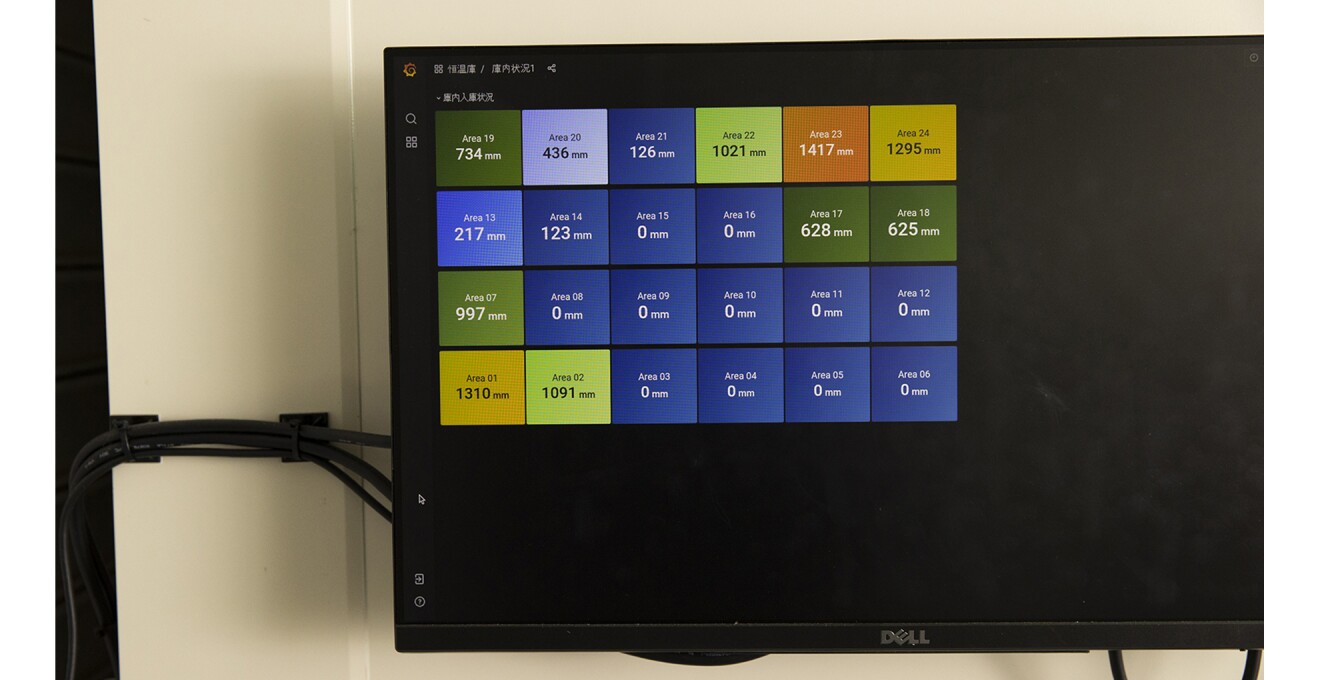

さらに、稼働状況や修理のデータをクラウド上に集約することで、メンテナンス業務も大きく変わりました。

米塚さん「蓄積されたデータと故障予知データをもとに、1か月ごとにメンテナンスの巡回スケジュールを立てています。集約された情報と推論に基づいて冬の間に前もって修理・メンテナンスを行い、夏場の故障を防ぐことで、お客様の満足度を上げるだけでなく、作業員の業務負荷の平準化を実現しました」

業務を改善・効率化するにあたって、AWSのメリットは大きいと米塚さんは言います。

米塚さん「AWSには蓄積したデータを活用・応用できるサービスが豊富に存在します。サービスの安定性も高く、従量課金制なのでスモールスタートを切れる。ニーズに合わせてシステムを変更できる柔軟性も高いと思います。現在は、遠隔監視・異常検知システムで得た知見を活かし、AWSを活用した省エネルギーな冷凍装置の開発を実施しています。社内に技術開発用のラボを作り、AWSを使った顔認証による入退室管理、庫内に積まれた荷物の量と温度を把握し、冷風を過不足なく循環させるシステムの構築に取り組んでいます」

01 / 03

新たな技術を開発・提供することで、同社はお客様の商品開発や新たな保存法に貢献する未来を思い描いています。

米塚さん「農業のDXは発展途上。生産者が高齢化し、デジタル技術による省人化や効率化が不可欠である以上、伸びしろは十分にあると考えています。これからも、ただ単に農業のDXをサポートするのではなく、お客様に寄り添った、付加価値に結びつくDXを考えていきたいと思います」

米の銘柄判定アプリを開発したKAWACHO RICEと、冷凍冷蔵設備の遠隔監視や故障予知システムを構築した大青工業。DXを通して農業を支える両社の取り組みには、AWSのサービスが不可欠でした。同時に、AWSを活用して何を実現するか、どんな課題を解決するかというアイデアこそ、DXのカギであることを教えてくれます。

中小企業を進化させるAmazonのDXサポートシリーズ

Vol.1 商品のリピーターを生み出す、DXにおける新たな方程式とは?

Vol.2 ECビジネスを加速させるギフト戦略の最前線

Vol.3 ECビジネスに不可欠なフルフィルメント戦略

Vol.4 既存商流のデジタル化はなにをもたらすか?

Vol.5 女性を支える商品は、社会と暮らしをどう変えるか?

Vol.6 DXと共に変化する、新生活アイテムの消費行動とは?

Vol.7 DXはエシカル消費をどのように後押しするか?

Vol.8 AWSクラウドがもたらした、農業を支えるDXの進化

Vol.9 AWSが加速させる、社会に貢献する事業のDX

Vol.10 スタートアップの革新はいかにして生まれるか?

Vol.11 AWSによるDXは、第一次産業をどう進化させるか?

Vol.12 事業承継のために老舗が挑んだ改革と守った精神

Vol.13 豊かな人生に貢献する商品を生み出した開拓者たち

Vol.14 業務効率化で生まれた時間をどう活用するか?

Vol.15 ブランドの保護・活用による中小企業の成長戦略

Vol.16 企業の情報資産を守り、ビジネスを止めないために

Vol.17 日本の健康を食で支えるために開拓したECという販路

Vol.18 社会課題にイノベーションを起こすITベンチャーの技術力

Vol.19 エッセンシャルワーカーにDXはどんな価値をもたらすか?

Vol.20 和の名産を手がける老舗が踏み出したDXの新たな一歩

Vol.21 デジタル面にとどまらない、Amazonの中小企業支援とは?

Vol.22 行動や価値観の変化を捉える、中小企業の商品開発の今

Vol.23 メイド・イン・ジャパンの品質を世界中に届けるために

Vol.24 地域活性化を後押しする、特産品の魅力とDX

Vol.1 商品のリピーターを生み出す、DXにおける新たな方程式とは?

Vol.2 ECビジネスを加速させるギフト戦略の最前線

Vol.3 ECビジネスに不可欠なフルフィルメント戦略

Vol.4 既存商流のデジタル化はなにをもたらすか?

Vol.5 女性を支える商品は、社会と暮らしをどう変えるか?

Vol.6 DXと共に変化する、新生活アイテムの消費行動とは?

Vol.7 DXはエシカル消費をどのように後押しするか?

Vol.8 AWSクラウドがもたらした、農業を支えるDXの進化

Vol.9 AWSが加速させる、社会に貢献する事業のDX

Vol.10 スタートアップの革新はいかにして生まれるか?

Vol.11 AWSによるDXは、第一次産業をどう進化させるか?

Vol.12 事業承継のために老舗が挑んだ改革と守った精神

Vol.13 豊かな人生に貢献する商品を生み出した開拓者たち

Vol.14 業務効率化で生まれた時間をどう活用するか?

Vol.15 ブランドの保護・活用による中小企業の成長戦略

Vol.16 企業の情報資産を守り、ビジネスを止めないために

Vol.17 日本の健康を食で支えるために開拓したECという販路

Vol.18 社会課題にイノベーションを起こすITベンチャーの技術力

Vol.19 エッセンシャルワーカーにDXはどんな価値をもたらすか?

Vol.20 和の名産を手がける老舗が踏み出したDXの新たな一歩

Vol.21 デジタル面にとどまらない、Amazonの中小企業支援とは?

Vol.22 行動や価値観の変化を捉える、中小企業の商品開発の今

Vol.23 メイド・イン・ジャパンの品質を世界中に届けるために

Vol.24 地域活性化を後押しする、特産品の魅力とDX